導入の背景・課題

安心・安全な医療用漢方製剤の安定供給が社会的使命

三和生薬株式会社は1962年に創業した、日本で唯一のブシ(猛毒のトリカブトを減毒した漢方薬原料)の専門メーカー。医療用漢方製剤の「アコニンサン錠」や「三和 葛根加朮附湯エキス細粒」、一般用製品の「サンワロンM」や「サンワロンC」など、多種多様なブシを含んだ漢方製剤を製造し、腰痛や関節痛などの痛みや冷え、花粉症や鼻炎、胃腸の痛みなどで悩んでいる数多くの人に利用されている。

その事業スタンスについて「私たちの社会的使命は安心・安全な医療用漢方製剤を、安定供給し続けることです」と語るのは、三和生薬 執行役員で経営企画室 室長を務める村山 大介 氏だ。その使命を今後も長期的に果たすため2023年6月には、原材料の入荷から製品出荷までの期間を半減できる新工場建設の企画を立案。「現在(2025年5月)はすでに建屋の設計段階に入っており、2026年9月には竣工する予定です」という。

安定供給の要望に応えるべく新工場建設を企画しているものの、医療用医薬品を供給し続けるためには、老朽化した既存の工程を稼働させながら新工場を稼働させる必要がある。その際に、一般的にはラインの増設となるため増員が必要となるが、増員となれば製造コスト上昇となり、事業運営を鑑みると安定供給に支障をきたす恐れがある。

従って、人員増によるコスト増を防止するためには、既存人員での新旧両工場の運営が必要となる。また、現在いる熟練社員と同等のパフォーマンスを出せる人材を、すぐに雇用することも難しい。この課題を解決するために村山氏がたどり着いた答えが、錠剤の外観検査の自動化だった。

増員なしでの新工場建設のため検査自動化を検討

「これまでは錠剤の外観検査を目視で行っていましたが、その数は年間2億5,000錠、1日あたり60万錠に上っていました。この作業は人の感覚に依存する検査であるため、誰もができるわけではありません。そのため、担当しているのはこの道15年以上という熟練社員たちです。しかし、需要に対して検査が追いつかないこともありました」(村山氏)。

こうした状況を変えるため、画像検査システムの導入を検討し始めたのは2023年9月。スマートファクトリーに関する複数の展示会に足を運んだが、ほとんどのシステムは数千万円規模の投資が必要だった。人的リソースに限りがある中で事業を行っている三和生薬にとって「このコストは大きな決断を要するものであり、簡単に導入できるものではありませんでした」と村山氏は振り返る。

三和生薬株式会社

執行役員 経営企画室 室長

村山 大介氏

導入経緯(ソリューション選定)

シーイーシーとの伴走でAI検査を「手の内化」

この悩みを解決するきっかけになったのが、2024年2月に開催された展示会で、シーイーシーのAI画像検査・画像検査システム「WiseImaging」と出会ったことだった。

「WiseImaging」は、AI技術の1つであるディープラーニング(Deep Learning:深層学習)を活用した高精度な画像検査システムである。従来型の画像検査システムでは作り込みが困難な検査においても、AI学習を用いて不良品の特長を覚えさせることで検査を可能にしている。またインライン化に強いため生産ラインに組み込みやすく、操作が簡単なことも大きな特長。そのため、現場でAI画像検査を運用することが容易であり、AIを「手の内化」できるのである。

さらに、ソフトウェアベースであるため、柔軟な検査システムの構築が可能。シーイーシーは工場現場やFA機器に関連するシステム開発を数多く手掛けてきた歴史があり、その経験を活かした自社開発製品であるため、サポートがしっかりしていることもユーザー企業から高く評価されている。例えば画像検査で不良品を検知した際に、その情報を設備側に通知し自動的に停止する、といった仕組みも実装可能なのだ。

インラインでの利用実績があったことも評価

「システム構成がシンプルで、既存設備にカメラを設置し、それをWiseImagingのソフトウェアが動作するPCに接続するだけで使えます。そのため、コストを抑えて導入できそうだと感じました」と村山氏は振り返る。また、オフラインの画像で「正常」と「不良品」を判定できるだけでなく、インラインで連続して判定できる実績がすでにあった点も高く評価された。「AIに詳しくない自分たちでも扱えそうなシステムであることも魅力的でした」。

2024年4月にはシーイーシーに連絡を取り、具体的な提案を依頼。これに対するシーイーシーからの提案内容は「コストを抑え、わずか1年で投資回収を実現」できるものだった。

そこで、すでに錠剤検査ラインで使用しているベルトコンベアのメーカーも参加する形で、シーイーシーと共に実証実験を開始。実際の錠剤をサンプルとして使用し、錠剤の画像検査にAIを適用できるのか否かが検証されていった。

2024年9月には「これなら実現できそう」だと判断し、導入を正式に決定。実運用に向けてシステムの構築とAIの学習が進められていったのである。

構築システムと導入効果

少ない画像数で効率的な学習が可能

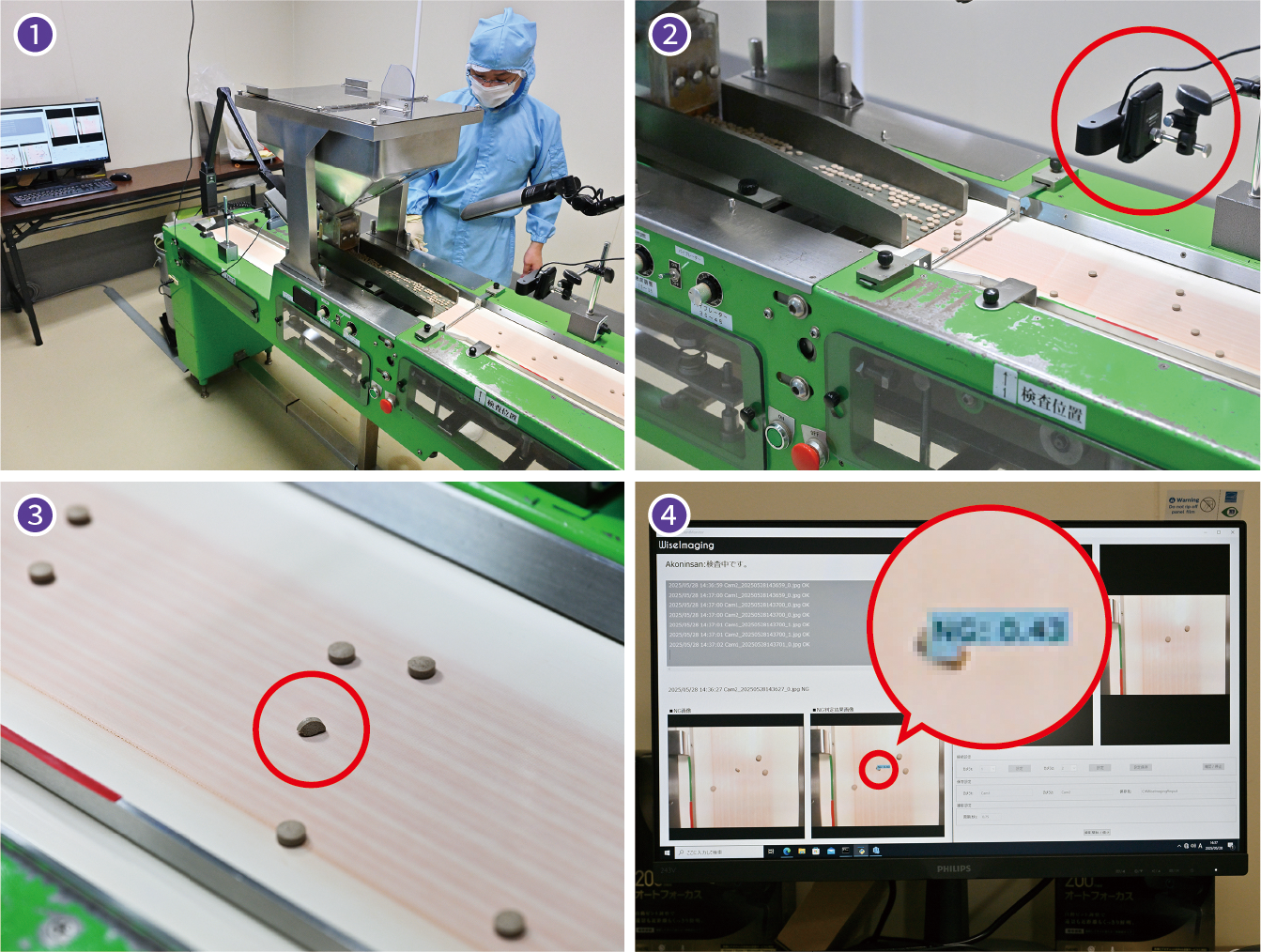

「カメラ設置の自由度が高く、当社のラインに最適な方法を選択できました」と語るのは、ラインへのWiseImagingの組み込みを担当した、三和生薬 製造部 生産技術課 課長の菊地 和伯 氏。「日常点検の清掃にも対応するためにさまざまな検討をした結果、最終的にマグネット式のスタンドを採用し、そこにWebカメラを取り付けることにしました」と振り返る。これによって、簡単に取り外し&設置ができるようにしているのだ。「WebカメラとWiseImagingが動作する検査用PCとは、USBケーブルで接続するだけなので、設置作業は1日もかかりませんでした」。

AIの学習とチューニングは、三和生薬 経営企画室の齊上 幸宏 氏が担当。「『正常』の画像を200枚弱、『不良品』の画像も200枚弱用意し、これらの学習を進めていきました」と説明する。AIの学習に使われた画像数としては、驚くべき少なさだといえるだろう。事前検証の段階で、シーイーシーがある程度学習を行った状態で提供されているからこそ、この枚数で対応できたのである。

「WiseImagingが導入されたときにはかなり学習が進んだ状態だったため、私たちは自社ラインで使うための追加検証を行い、そこでAIが誤判定したものを追加学習させ、微調整を行うだけでした」と齊上氏。具体的には、学習のために画像に対して不良箇所を指示するアノテーション作業を行い、 検知後の判定しきい値を調整することで、インライン化可能なレベルまで精度を向上させることができたのである。

ここで大きな課題になったのが、ベルトコンベアの速度を上げると「画像が移動方向に少し伸びてしまう」ことだった。これは画像検査をインライン化する際には必ず生じる事象であり、実証実験の初期はベルトコンベアのスピードを遅くすることで対応していた。しかしその後、「伸びた画像」もAIに学習させることで、「ベルトコンベアのスピードを上げても正しく画像検査できるようになりました」と齊上氏は振り返る。

三和生薬株式会社

製造部 生産技術課 課長

菊地 和伯氏

三和生薬株式会社

経営企画室 課長

齊上 幸宏氏

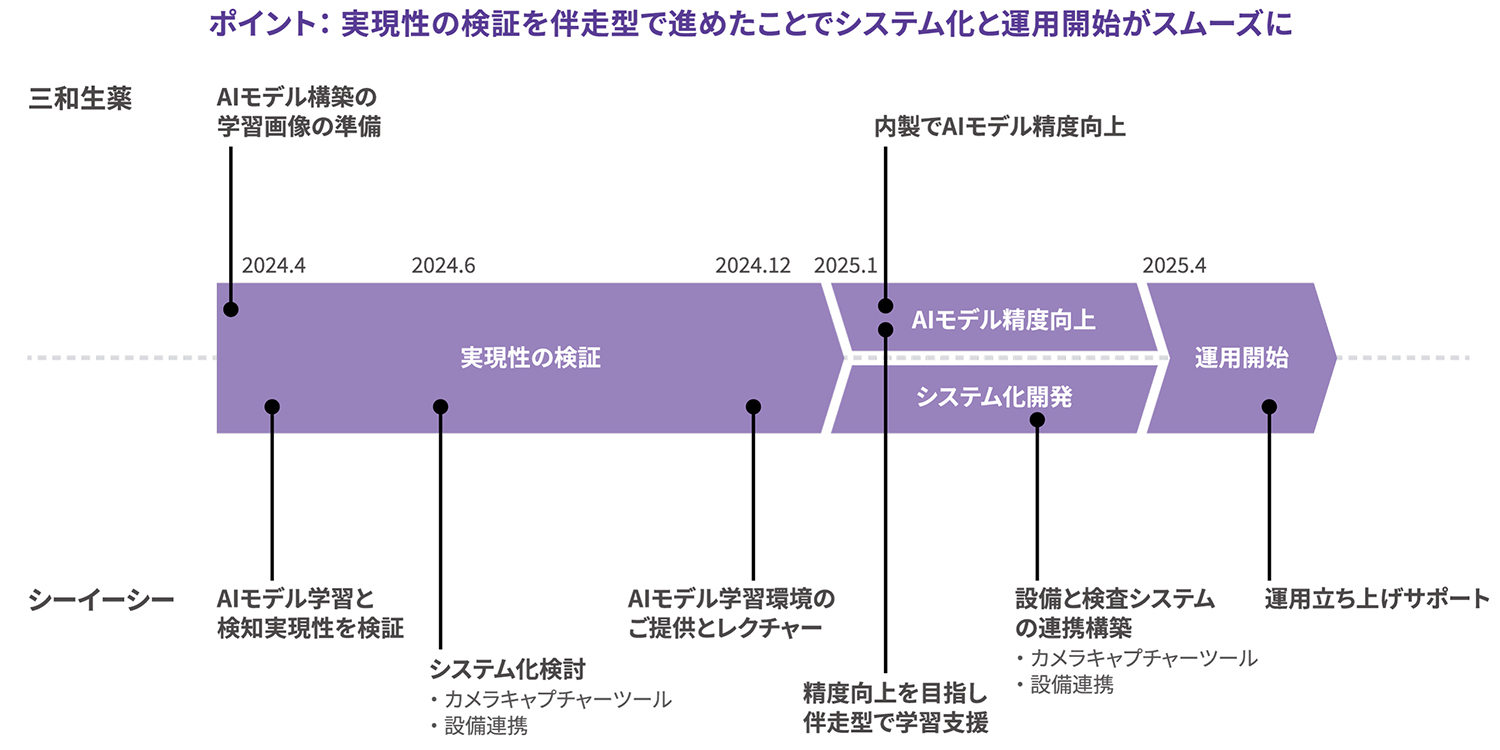

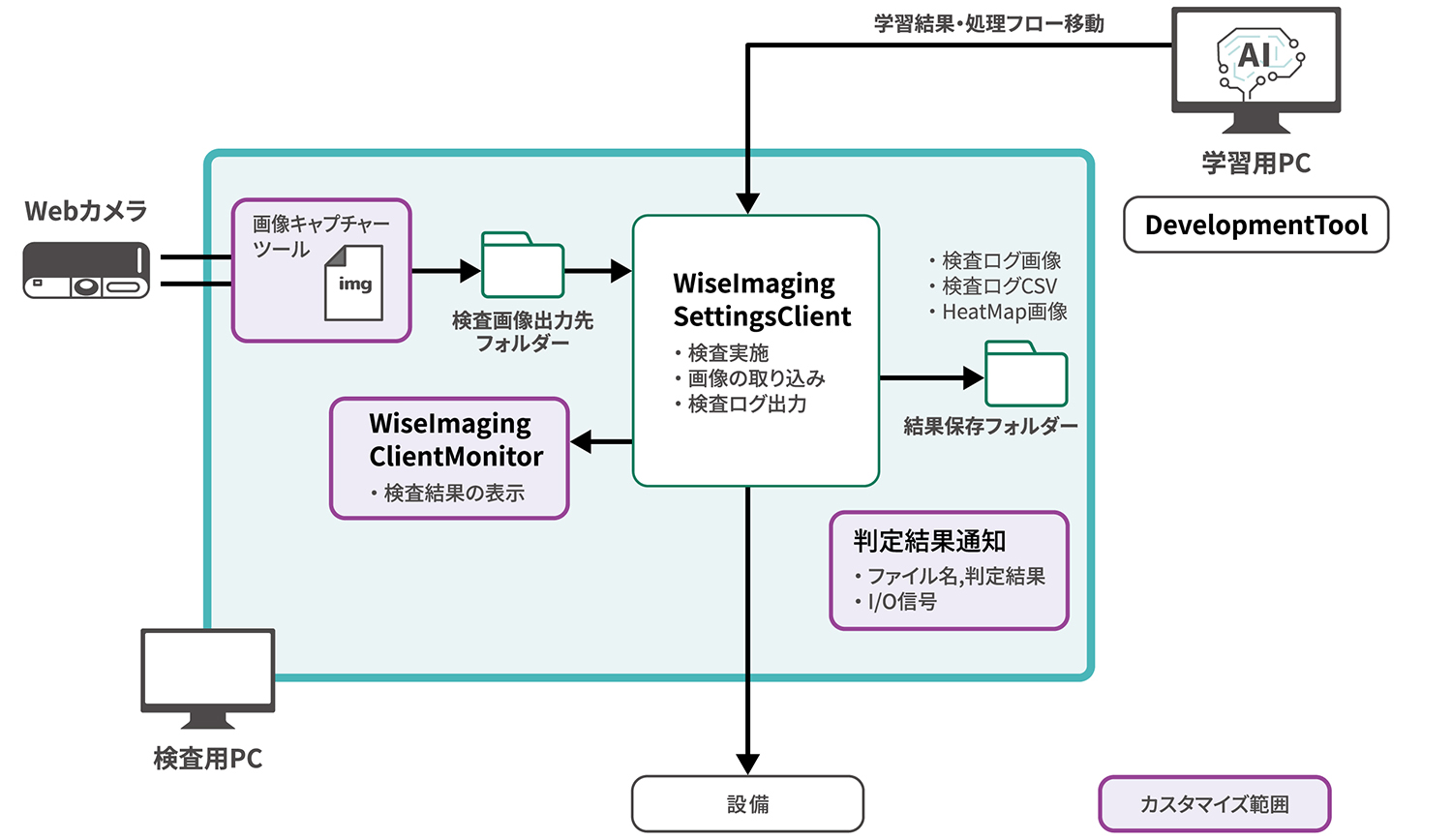

WiseImagingを活用した錠剤の外観検査システムの全体像

WiseImagingによる検査イメージ。 ❶ベルトコンベア上を流れてくる錠剤をWebカメラで撮影、 ❷不良品をカメラで検知し、 ❸WiseImagingの管理モニターで「不良品判定」を行っている。 ❹不良品判定された錠剤がどれなのかも画面上ではっきりと確認可能だ。

不良品検知率は100%、過検知もわずか1/50,000

2025年3月末には実運用をスタート。その検知率は驚くべき数値になっていた。

「不良箇所の検知率は100%に達しており、不良品を見逃すことはありません。さらに、正常なものを不良品だと誤検知する『過検知』も、わずか1/50,000です」と齊上氏は説明する。なおWiseImagingが動く検査用PCはベルトコンベアやパトランプとも連動しており、不良品を検知するとベルトコンベアを停止してパトランプを回しているが、その頻度は1日に10回程度。この数値からは、三和生薬の生産ラインにおける歩留まりの高さ(良品の割合が高いこと)がうかがえる。

「十分人に匹敵する精度を実現できており、ベルトコンベアの速度も従来と同じ速度で運用できるようになっています」と菊地氏。「これで錠剤の検査ラインを無人化できるようになりました。ものづくりを効率化していく上で、これは非常に大きな前進だと言えます」。

今後の展望と期待

錠剤を入れる包材や箱の検査の自動化も

導入コストが低いこともあり、当初村山氏が感じていた通り、投資も1年で回収できる見込みだ。現在は錠剤の外観検査で利用しているが、今後は他の工程の自動化も、シーイーシーと共に検討が進められている。

「シーイーシーはAIに関して素人である私たちにも丁寧に対応してくれており、私たち自身がAIの学習や運用を行えるよう、育ててもくれました。これからも継続してお付き合いしたい、良きパートナーだと評価しています」と村山氏は語る。

検査全体の自動化で供給の安定性も向上

もちろん、錠剤の目視検査を担当していた熟練社員を他の業務に配置転換できたことで、新工場の建設を限られた人員で行える体制も実現できる見通しだ。さらに、今回構築した「検査自動化システム」を新工場にも組み込むことで、「より安定した供給が可能な工場を実現することも可能になりそうです」と村山氏は述べている。

「このような工場を実現できれば、医療用漢方製剤を必要とする方々に、必要な量を適切なタイミングでお届けしやすくなります。『安心・安全な医療用漢方製剤を安定して供給し続ける』という私たちの社会的使命も、より果たしやすくなると考えています」と村山氏は期待している。